その足の冷え、放置は危険!今すぐ始める根本対策とおすすめ温活アイテム

「暖房の効いた部屋にいるのに、なぜか足先だけが氷のように冷たい」「夏でも靴下を履かないと落ち着かない」…そんなつらい「足の冷え」に季節を問わず悩んでいませんか?

足の冷えは単に不快というだけでなく、日々の体調や気分にも影響すると語られることがあります。

背景には、巡りの滞りや筋肉量の不足、生活のリズムの乱れなど、毎日の過ごし方に関わる要因が潜んでいる場合があります。

この記事では、なぜあなたの足が冷たく感じやすいのかを丁寧に整理し、今日から実践できる対処のヒントを分かりやすく紹介します。

「体質だから仕方ない」と決めつける前に、まずは生活習慣を優しく整えるところから。

無理のない温活を積み重ねて、一年を通じて心地よく過ごすための足場づくりを一緒に進めていきましょう。

1. なぜ足は冷えるの?考えられる3つの原因

目次

1-1. 足先まで温かさが届きにくい「巡りの滞り」

私たちの体は、心臓から送り出された血液が全身を巡ることで、酸素や栄養とともに温かさも運びます。

足先は心臓からもっとも遠く、さらに重力の影響を受けやすいため、日常生活の条件によってはぬくもりが届きにくく感じられることがあります。

特に、長時間のデスクワークや立ち仕事など、同じ姿勢が続くと、ふくらはぎの筋肉(いわゆる「第二の心臓」)のポンプ機能が十分に働きにくくなります。

また、緊張が続く、寝不足が重なるといった状況では、自律神経のバランスが乱れやすく、手足の温かさが保ちにくくなることもあります。

さらに、つま先の細い靴や硬い靴底など、足指の動きを制限する履物は、歩行時の筋肉や血管への刺激が減り、冷えを感じる一因とされています。

できる対策としては、1時間に一度立ち上がって伸びをする、階段を使う、足指を開いたり丸めたりする、ペットボトルやマッサージボールで足裏を軽く転がすなどの「短時間の運動」を日常に散りばめることです。

帰宅後は締め付けの少ないルームシューズに履き替え、足首まわりを優しく温めるなど、自分にとって心地よい習慣を取り入れましょう。

1-2. 熱を生み出す力の低下に関わる「筋肉量」

体温維持に大きく関わるのが筋肉です。

特に下半身には大きな筋肉が集まっており、しっかり動かすことで、体の内側から温かさを感じやすくなるといわれています。

運動習慣が少ない、極端な食事制限が続く、デスクワーク中心で歩数が少ないといった生活は、筋肉量減少につながりやすく、その結果、冷えを感じやすくなる可能性があります。

また、女性は男性に比べて筋肉量が少ない傾向があり、それが足先の冷えの自覚につながる理由の一つと指摘されることもあります。

とはいえ、筋肉は使うことで徐々に応えてくれる組織です。

激しい運動ではなく、スクワットやかかと上げなど軽めの運動を毎日こまめに取り入れることが有効とされています。

加えて、たんぱく質や鉄分を含む食事、十分な睡眠を合わせることで、日々の温かさの感じ方が少しずつ変化していくかもしれません。

1-3. 日常生活に潜む「冷えに影響を与える習慣」

日々の中には、無意識に足を冷やす要因が隠れている場合があります。

例えば、薄着や素足で過ごす習慣、きつめのボトムスやガードルなどの締め付け、冷たい飲み物や氷入りドリンクの頻繁な摂取、シャワーだけの短時間入浴、就寝直前までのスマホ利用などです。

夏野菜や生野菜は栄養価が高い一方で、体感的に冷えを感じやすい人は、スープや蒸し料理など温かい調理法で取り入れると快適さが増す場合があります。

冷えが続くと、肩こり、月経周期に伴う不快感など、全身に関わるさまざまな悩みと関連する可能性も指摘されています。

冷え習慣リスト

●一年中、くるぶしが出る靴下で過ごしている

●冷たい飲み物・氷入りドリンクを日常的に飲んでいる

●タイトなボトムスや補整下着を長時間着用している

●ほぼ毎日シャワーで済ませている

●寝る直前までスマホを見ていて、睡眠が浅いと感じる

当てはまる数が多いほど、足の冷えに影響する要素が重なっている可能性があります。

まずは一つずつ、無理のない範囲で体を温める習慣に切り替えていくことが大切です。

2. 今日から始める!足の冷えにアプローチする4つの対策

2-1. 体の内側から温かさを応援する【食事】

食事は毎日続けられる「内側からの温活」の大切な柱です。

特に、しょうが・ねぎ・にんにく・ごぼう・れんこん・にんじん・さつまいもなどの根菜類は、加熱することで香りが引き立ち、体感的にも温かい食事に仕上がります。

味噌やしょうゆといった発酵調味料やスパイスを適度に使うと、飽きずに楽しみやすくなります。

一方で、きゅうり・トマト・なすなどの夏野菜や、冷たい清涼飲料を大量にとると、内側から冷えるように感じる方もいます。

しかし、むやみに避ける必要はなく、温かいスープに加える、常温水や白湯を飲む、温かいお茶と組み合わせるなど、バランスを取る工夫がおすすめです。

献立例

- 朝:白湯+しょうが入り味噌汁+温野菜サラダ

- 昼:根菜たっぷりの豚汁+雑穀ごはん

- 夜:しょうが焼き+ほうれん草のおひたし+根菜の煮物

- 間食:焼きいも、温かい甘酒(ノンアルコール)、スープ

栄養面では、たんぱく質(肉・魚・卵・大豆製品)や鉄、ビタミンB群、ビタミンCのバランスを意識し、よくかんで食べることも、からだを優しく温める助けになります。

2-2. 熱を生み出す体を目指す【運動】

効率的に熱を生み出すためには、下半身の大きな筋肉(おしり、太もも、ふくらはぎ)を動かすことがポイントです。

下半身は全身の中でも筋肉量が多く、動かすことで内側からじんわりとした温かさを感じやすくなります。

必ずしも激しい運動を行う必要はなく、「軽め+こまめ」に続けることがポイント。

日常の中で自然に取り入れられる動きの積み重ねが、冷えにくい体づくりにつながります。

おすすめメニュー

ウォーキング:背筋を真っすぐ伸ばし、やや大きめの歩幅でリズムよく歩きます。

10~20分程度を目安に、朝の通勤や昼休み、帰宅時などに組み込むと習慣化しやすいです。

スクワット:椅子に腰掛けるようにゆっくり腰を下ろし、同じくゆっくり立ち上がります。

10回×2~3セット。

呼吸を止めずに行い、太ももやおしりの筋肉を意識しましょう。

かかとの上げ下げ:座ったまま両かかとを上げ、5秒キープして下ろす動きを10回。

デスクワークやテレビを見ながらでもできます。

つま先立ち移動:家事の合間、台所や洗面所でつま先立ちのまま移動します。

ふくらはぎの筋肉が自然に刺激されます。

階段の上り下り:外出時、エスカレーターやエレベーターではなく階段を利用。

無理なく1フロア分だけでも十分です。

さらに、会議の前後に1分だけスクワット、歯磨き中のつま先立ちなど、生活の「スキマ時間」に組み込むと、運動時間を特別に確保しなくても継続が可能です。

テレビのCM中や電子レンジの加熱時間なども、短い運動のチャンスとして活用しましょう。

2-3. 熱を上手に保つ【服装・環境】

せっかく温まった体も、その熱を逃してしまっては効果が半減します。

大切なのは「温める」+「逃がさない」の両立。

特に意識したいのは「3つの首」(くび・手首・足首)です。

ここを冷やさないだけで、体感温度が変わると感じる方は少なくありません。

アイテム例

レッグウォーマー:足首からふくらはぎを優しく包み込み、外出時や就寝時の冷え対策に。

腹巻き:体幹を保温し、外出先でも寒さを感じにくくします。

薄手タイプなら服の下にも着やすいです。

靴下:締め付けが少なく、吸湿発熱系の素材を使用したものを1枚。

就寝時は眠りを妨げないゆったりタイプが安心です。

ひざ掛け・ブランケット:デスクワーク時に下半身を温め、冷えを予防します。

サーキュレーター:暖房と併用して足元に温風を巡らせ、部屋全体を効率的に温めます。

足温器/湯たんぽ:短時間で集中的に温めたいときの味方。

ただし低温やけどを防ぐため、直接肌に長時間当てないよう注意します。

重ね着のコツ

1枚目(肌に触れる層)は吸湿発熱・速乾素材で汗をすぐに逃がす。

2枚目は空気を含みやすいニットやフリースで保温性を確保。

3枚目は風を通しにくい素材で冷気の侵入を防ぐ。

薄手を何枚も重ねるより、適度な厚みのある1枚で締め付けを減らしたほうが快適な場合もあります。

靴はつま先に余裕を持たせ、必要に応じてインソールでフィット感を調整しましょう。

職場と寝室の工夫

職場:ひざ掛け・USB足温器・マグボトルの温かい飲み物を「自分用セット」として常備

寝室:就寝30分前から部屋を適温に、布団の足元を湯たんぽで温めて入眠をスムーズに。保温後は取り出して低温やけどを防ぎましょう。

2-4. 健やかな巡りをサポートする【マッサージ】

軽いマッサージは、こわばった筋肉をゆるめ、足元の快適さを保つための手軽なセルフケア方法の一つです。

特に、入浴後や足湯の後など、体が温まっている状態で行うと、より心地よく感じやすいです。

朝の着替え前や就寝前の習慣にしている方もいます。

基本の手順

足指ほぐし:足の指を一本ずつ、根元から優しく回し、指の間をゆっくり広げます。

足指の付け根に軽く圧をかけると、冷えやすい末端まで温かくなりやすいです。

足裏:土踏まずを親指で押し流すように刺激します。

足裏の中央よりやや上にある「湧泉(ゆうせん)」周辺を、心地よい強さで10秒×3回程度押すと、リラックスのきっかけになります。

くるぶしまわり:内くるぶしと外くるぶしをそれぞれ円を描くようにもみ、足首全体を温めます。

冷えを感じやすい方は、足首を軽く回す動きを組み合わせてもOKです。

ふくらはぎ:足首からひざ裏に向かって、「下から上へ」さすり上げます。

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれる部位。

優しく一定のリズムで行うと心地よさが増します。

太もも:内もも・外ももを手のひらで包み、ゆっくり押し流します。

痛みを我慢する必要はありません。

「気持ちいい」強さが目安です。

摩擦を減らすため、オイルや乳液を使うと快適です。

目安は1回5~10分。

入浴→保湿→軽いマッサージ→保温という順に行うと、温かさが長持ちしやすくなります。

時間のない日でも、足指ほぐしやくるぶしまわりだけなど、部分的に取り入れるだけで変化を感じるでしょう。

3. 足の冷え対策の鍵は「毎日のバスタイム」

3-1. なぜ「入浴」が冷え対策で大切なのか

入浴は、運動や食事などと並び、体を直接・じっくり温める方法の一つとされています。

湯船につかることで得られる作用は主に3つです。

温熱作用

湯の熱によって全身がじんわりと温まっていく感覚です。

特に、冷房の効いた室内や冬場に長時間座って過ごした後は、入浴による温熱作用が一層心地よく感じられるでしょう。

水圧作用

湯につかると全身が柔らかな圧で包まれるように感じられます。

この水圧は、抱きしめられるような安心感をもたらすこともあります。

特に一日の終わりにこの圧力を感じると、気持ちがほっと和らぐ方も少なくありません。

浮力作用

お湯の中では体重が軽くなったように感じられ、関節や筋肉への負担が減ります。

そのため、立ちっぱなしや座りっぱなしで固まった体を優しく解放するきっかけになります。

これらが合わさることで、リラックスのきっかけになりやすく、夜の休息準備にもつながる場合があります。

一方で、シャワーだけの入浴では、温かさが短時間しか続かず、かつ体表面しか温まらない場合があります。

忙しい日でも、3~5分の「ミニ全身浴」や、くるぶし上までお湯につかる「足湯」など、短時間でも湯船につかる工夫を取り入れると、体感の変化を感じやすくなるでしょう。

さらに、足湯にお気に入りの香りを加えると、気分転換にもなりますよ。

3-2. 温活を意識した正しい入浴法

入浴をより活用するには、温度や時間、入浴前後の過ごし方もポイントです。

おすすめは38~40℃の「ぬるめ」のお湯に、約20分かけてつかる方法です。

熱すぎるお湯は体に負担をかけることがあり、逆に緊張感を高めてしまう場合もあります。

まずは「気持ちいい」温度から始めてみましょう。

半身浴→全身浴と段階的に行うのもよい方法です。

入浴前後は常温の水分を少しずつ。

湯船では足指の開閉、足首回し、ふくらはぎの軽いストレッチを取り入れると、温かさを感じやすくなる人が多いです。

上がったら素早くタオルドライし、保湿→保温までをワンセットに。

就寝1~2時間前の入浴は、夜の過ごし方を整える上でも取り入れやすいタイミングです。

1.脱衣所や浴室を事前に暖め、入浴後の冷え戻りを防ぐ

2.コップ1杯の常温水を飲んでおく

3.足先や手先など心臓から遠い部分からかけ湯をして体を慣らす

4.半身浴10分 → 全身浴5~10分(体調に合わせて時間を調整)

5.湯船で足指の開閉、足首回し、ふくらはぎの軽いストレッチを行う

6.上がったらタオルで押し拭きし、保湿→保温までを素早く行う

7.入浴のタイミングは就寝の1~2時間前が理想的とされます。

8.温まった後の自然な放熱が、眠りの準備を整える手助けになります。

温冷交代浴など刺激の強い方法は、体への負担が大きくなる場合があります。

持病がある方、妊娠中の方、体調に不安がある場合は自己判断せず、安全第一で行ってください。

3-3. 毎日のバスタイムを、特別なリラックスタイムへ

入浴は「体を洗うだけの時間」から「自分を整える時間」へと変えることができます。

そのためには、バスルームの環境を整えることが鍵です。

環境づくりのアイデア

- 照明をやや暗くして間接照明に切り替える

- 季節や気分に合わせて、ヒノキ・ラベンダー・ゆずなどの香りを取り入れる

- 防水スピーカーで静かな音楽を流す

- 厚手のバスタオルを温めておき、湯上がり直後の冷え戻りを防ぐ

- バスソルト、バスピロー、保温カバー、浴室用サーキュレーターなどの快適アイテムを目的に合わせて選ぶ

これらはあくまで「心地よさの工夫」であり、からだの状態に対する特別な働きを示すものではありません。

自身の体調や好みに合わせて、無理のない範囲で取り入れてみてください。

まとめ

つらい足の冷えは体質だからと諦める必要はありません。

その原因は巡りの滞りや筋肉不足、生活習慣にあることが多く、一つひとつ対策を積み重ねることで健やかな状態を目指すことができます。

たくさんの対策の中でも毎日の「入浴」は、心と体の両方にアプローチできる、続けやすい温活習慣です。

体を温め健やかな巡りをサポートし一日の緊張をリセットする、このように、バスタイムをただ体を洗うだけの時間から、自分をいたわる時間へと進化させてみませんか。

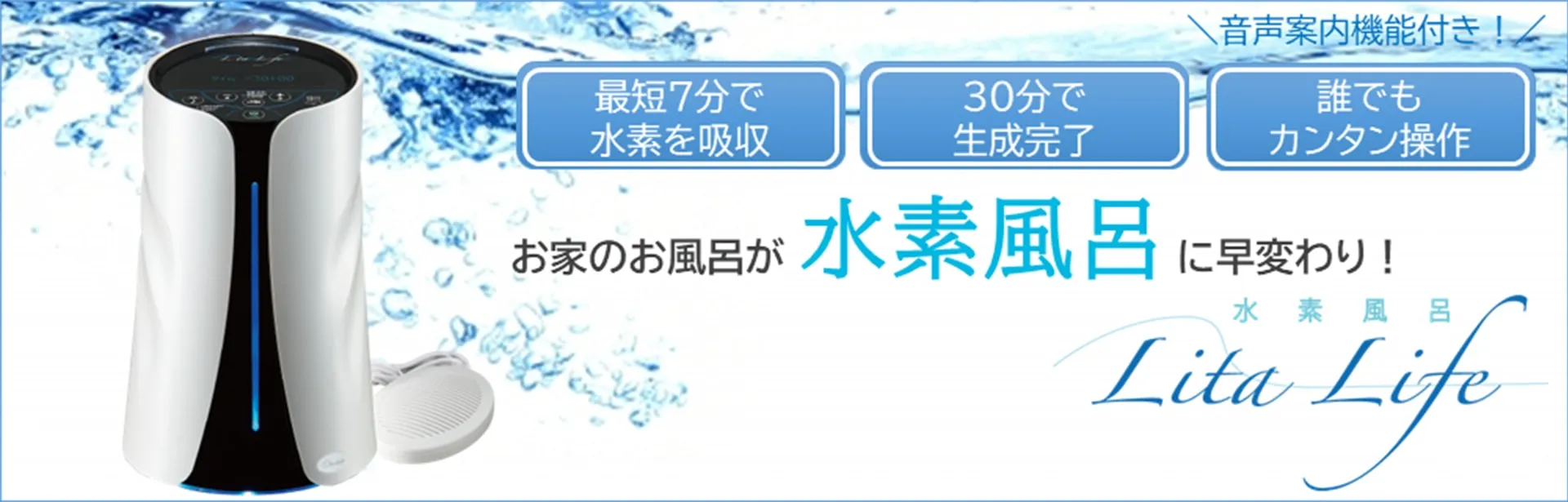

質の高い温活をご自宅で手軽に実現したいと考える方に寄り添う選択肢として、リタハートインターナショナル株式会社の「リタライフ」があります。

ボタンひとつでご自宅のバスタイムを、明日への元気をチャージするような特別な時間にできるようお手伝いする製品です。

ご興味のある方は、まずは公式サイトでその魅力をチェックしてみてください。