その不調、「冷え」が原因かも?今日からできる「温活」の正しい知識と始め方

「手足がいつも冷たい」「体がなんとなくだるい」「着たい服がきつく感じる」

そんな慢性的に感じるお悩み、実は体の「冷え」が関係しているのかもしれません。

私たちの健康維持にとって望ましい体温は36.5℃以上といわれていますが、エアコンの効いた快適な環境や運動不足、ストレスフルな生活により、現代人の体温は低下しがちです。

そこで今注目を集めているのが「温活」という健康習慣。

これは体を意識的に温めることで健やかな体温を保ち、冷えから来るさまざまな不調にアプローチする活動です。

この記事では「温活とは何か?」という基本からなぜ現代人に温活が必要なのか、そして今日からすぐに実践できる具体的な方法まで分かりやすく解説します。

1. 【基本知識編】温活とは?「冷え」が招く心身への影響

目次

1-1. 温活の定義と「目安の体温」

温活とは、食事・運動・入浴・衣類の選び方・休養など、日常生活のさまざまな工夫によって、自分にとって心地よい温かさを保ちやすくする取り組みの総称です。

一般的な解説では、わき下体温の目安として36.5~37.0℃程度が紹介されることがあります。

ただし、体温は一日の中でも変動し、年齢・体質・測定条件によっても異なります。

近年は、エアコンの普及や長時間の座位、運動不足などの影響により、現代人の平均体温は低下傾向にあるといわれています。

理想とされる体温の数値をただ追いかけるのではなく、冷えやすい時間帯や状況、服装や食事との関係を観察し、自分のペースで調整していく姿勢が大切です。

温活は「短期間で大きな変化を狙う」ものではなく、負担の少ない選択を日々積み重ねて、生活全体の心地よさを整えていく考え方として続けやすくなります。

測定のコツとしては、起床直後や同じ条件で測ると変化が把握しやすくなります。

寝起きすぐのわき下体温、就寝前の手足の温感、入浴の時間帯と湯温、室温や衣類の枚数などを、無理のない範囲で記録しておくと傾向が見えやすくなります。

一週間分を振り返ることで、冷えを感じやすい時間帯や行動の癖を発見でき、週単位の平均値で緩やかな変化をとらえることができます。

1-2. なぜ現代人は「冷え」やすい?生活に潜む原因

冷えやすさには個人差がありますが、現代の生活習慣や環境には、体を冷やしやすくする要因が複数存在します。

主なものとして以下が挙げられます。

筋肉量の低下

筋肉は体内で熱を生み出す重要な器官の一つです。

加齢や運動不足により筋肉量が減ると、熱産生の効率が下がり、冷えを感じやすくなる場合があります。

食生活の変化

冷たい飲み物や食品を日常的にとる習慣は、体の内側からの温かさを保ちにくくする可能性があります。

特に一年を通して冷たい飲料を選ぶ傾向は、現代人の生活の特徴の一つです。

空調の普及

エアコンや空調機器の長時間使用は、外部環境による体温調節の機会を減らし、自律的な温度調節機能に影響することがあります。

特に直接風に当たる環境は、体表温の低下を招きやすくなります。

ストレスや緊張

長時間の緊張状態や精神的ストレスは、自律神経のバランスを乱す一因とされます。

これにより体の巡りに影響が出ることがあり、冷えやすさを感じる人もいます。

これらの要素は単独でも影響しますが、複数が重なることで体感の冷えが強まる傾向があります。

対策としては、一度に大きな改善を目指すのではなく、環境・行動・休養のバランスを少しずつ整えることが現実的です。

例えば、デスク下にブランケットを置く、サーキュレーターで風の向きを変える、1時間ごとに立ち上がる、就寝前に照明やスマホ画面の光を弱めるなど、小さな工夫から始めると取り入れやすくなります。

空調環境の調整も重要です。

設定温度を極端に下げすぎないことに加え、風が直接体に当たらないようにするなど、物理的な工夫が効果的です。

オフィスではカーディガンや薄手のブランケットを常備し、特に足元は冷えやすいため、レッグウォーマーや靴下で補う方法があります。

家庭では浴室・脱衣所・寝室の温度差を減らすことも快適さにつながります。

夏場は「弱冷房+送風」で体感温度を調節し、直風を避けましょう。

また、呼吸が浅くなりがちな働き方のときは、吸うよりも少し長く息を吐く呼吸を数回行うと、肩や首まわりの緊張を和らげやすくなります。

1-3. 「冷え」がもたらす可能性があるさまざまな悩み

巡りが滞る感覚が続くと、日中の集中力の持続しにくさ、肩や首のこわばり、寝つきの悪さ、肌の乾燥など、日常生活の中で気になる疲れが出ることがあります。

これらは原因が一つに限られるわけではなく、複数の生活習慣や環境要因が絡み合って現れると考えられます。

また、体のリズムに影響する可能性もあり、これがダイエットの効率や肌のターンオーバー周期に関わるとされます。

肌のリズムが乱れると、シミやくすみ、肌荒れといった印象の変化が現れることがあります。

さらに、肩こり、生理時の不快感、睡眠の質の低下など、多くの人が抱える日常的なコンディションとも関連があるといわれています。

温活は、これらの違和感に直接的に効果が出るものではありません。

しかし、生活環境や習慣を見直す一つのアプローチとして、急な変化を求めずに2~3週間単位で様子を見ながら続け、季節や体調に合わせて小さな調整を加えていくことが、長期的な快適さにつながります。

2. 【実践編】今日から始める!温活の3つの基本アプローチ

2-1. 【食事】体の内側から「温かさ」を意識する

食事は毎日の体調を左右する大切な要素です。

温活の基本は、急激な変化ではなく「温かい一品を足す」ことから始めること。

無理のない範囲で続けられる工夫がポイントです。

例えば、汁物・煮込み料理・蒸し料理、温かいお茶や白湯は、食卓での体感的な温かさにつながりやすい選択肢といわれています。

特に、しょうが・にんにく・ねぎなどの香味野菜や、ごぼう・にんじん・れんこんなどの根菜類は、加熱調理との相性がよく、食べ応えや満足感も得られます。

一方で、きゅうり・なす・トマトなどの夏野菜や、バナナ・パイナップル・マンゴーなどの南国の果物は、体を冷やしやすい食材とされることがあります。

こうした食材を楽しみたいときは、量やタイミングを調整し、同じ食事に温かい料理を組み合わせるとバランスを取りやすくなります。

冷たい飲み物を控え、常温の水や麦茶、白湯を選ぶ習慣も、温活の一環として取り入れやすい方法です。

タンパク質(魚・肉・卵・大豆製品)を毎食こまめにとることも、日々の活動を支える上で大切です。

忙しい日には、味噌汁+卵+納豆といった「短時間で作れる組み合わせ」でも十分。

平日に汁物を常備しておくと、野菜やきのこを下ごしらえして冷凍保存し、必要なときに温めるだけで温かい一皿を追加できます。

献立例

- 月:しょうが入り鶏団子スープ

- 火:根菜の味噌炒め

- 水:鮭と野菜の蒸し焼き

- 木:豆腐と分かめの味噌汁+納豆+卵

- 金:豚汁

週末は鍋物やスパイスを効かせたカレーなど、まとめて作って翌日の朝や昼にも温かい料理を回せるメニューがおすすめです。

飲み物は常温水や焙煎系のお茶をベースに、カフェインのとりすぎにも配慮しましょう。

2-2. 【運動・服装】熱をつくり、そして逃さない工夫

筋肉は体の熱産生に大きく関わる組織です。

特に下半身の筋肉は全身の中でも大きな割合を占めるため、温活でも重要なポイントになります。

激しい運動でなくてもかまいません。

短時間で取り入れられる動きを日常に組み込むことが大切です。

例:

- 椅子スクワット(椅子に軽く触れる高さまでしゃがみ、ゆっくり立つ)10回×1~3セット

- かかと上げ20回×1~3セット

- 足首回しや肩回し 各10回

「一時間に一度は立つ」ことを合言葉に、伸びをする・数分歩くなど、無理なく続けましょう。

服装は「三首(首・手首・足首)」を冷やさないのが基本です。

薄手のストールやアームカバー、レッグウォーマー、腹巻きなどを状況に合わせて使い分け、冷房の直風は避けます。

汗冷えが気になる人は、吸汗速乾性のインナーを選ぶと快適です。

就寝時は、足先の熱のこもりやすさに配慮し、レッグウォーマーや薄手の靴下など、自分に合う方法で微調整してみてください。

運動例:

- 朝:背伸び→肩回し→足首回し

- 通勤・外出:エスカレーターではなく階段を一部利用

- 昼休み:数分の散歩

- 帰宅後:入浴前に軽いストレッチ

これらの運動を行うだけでも総活動量が自然に増やすことができます。

筋肉痛がある日はストレッチ中心に切り替えるなど、体調に合わせて強度を調整しましょう。

デスクワーク中心の人は、イスの座面に深く座って骨盤を立て、両足裏を床に着けるだけでも姿勢は安定します。

肩をすくめず、みぞおちのやや下に「呼吸のためのスペース」を確保するイメージで座ると、呼吸が浅くなりにくくなります。

立ち上がったときは、太ももの前後を手のひらで軽くさすり、足首を数回回します。

外出時は歩幅をやや広めに、腕を自然に振って歩くと温まりやすく感じられます。

2-3. 【セルフケア】ツボ押しで健やかな巡りを応援

セルフケアの一つとして、健やかな巡りをサポートするとされるツボに軽く触れる方法があります。

代表的なものとして、足の内くるぶしの上に位置する「三陰交(さんいんこう)」、足裏中央よりやや前寄りにあるとされる「湧泉(ゆうせん)」があります。

押し方は、心地よいと感じる位置を見つけ、親指で3~5秒押して離す動作を左右各5~10回。

押した後に足首回しやふくらはぎの軽いマッサージを組み合わせると、リラックスのきっかけになりやすいといわれます。

入浴後や就寝前など、温まっている時間帯は行いやすいタイミングです。

注意点として、妊娠中や体調不良時、持病がある場合は強い刺激を避け、必要に応じて専門家に相談してください。

マッサージオイルやクリームを使う場合は、事前にパッチテストを行い、肌に合うか確認してから使用しましょう。

摩擦を減らすためにすべりをよくし、リズムは「ゆっくり・優しく・呼吸に合わせて」。

長時間行う必要はなく、短時間でも続けられる方法を選ぶことがポイントです。

3. 【入浴編】毎日のバスタイムを「温活タイム」へ

3-1. 温活の要!湯船につかることの重要性

シャワーは短時間でさっぱりできますが、湯船につかると「体がじんわり温まる感覚がある」と感じる人もいます。

これは入浴による温熱作用、水圧作用(全身が心地よく圧迫される)、浮力作用(体の重さが軽減されてリラックスしやすくなる)といった複数の要因が関わっているとされます。

長時間の座位や冷房環境でこわばった体を、湯船につかることで優しくほぐす時間として活用すると、その後の過ごしやすさが変わると感じる人も少なくありません。

のぼせやすさ・肌の状態・浴室の温度差など、自分の体調に合わせた温度と時間を見つけることが大切です。

快適に続けるための安全準備としては、入浴前に脱衣所を軽く温める、足元に滑りにくいマットを敷く、タオル・保湿剤・飲み物を手の届く場所に用意するなどの工夫があります。

湯上がりは「押し拭き→3分以内の保湿→衣類で保温」の順でケアすると湯冷めを防ぎやすくなります。

3-2. 温活を意識した「正しい入浴法」

質のよい休息をサポートするための入浴法として、就寝の1~2時間前に38~40℃前後のぬるめのお湯に、10~20分ほどつかるスタイルが負担も少なく続けやすいとされています。

熱すぎるお湯は体への負担が増える場合があるため、無理のない温度を選びましょう。

半身浴の場合はみぞおち辺りまで湯につかり、肩は乾いたタオルをかけて保温します。

入浴中にのぼせや動悸を感じたら、すぐに休憩を取りましょう。

入浴前後にはコップ1杯程度の水分補給を行い、浴室の換気や転倒防止にも配慮してください。

入浴剤は香り・保湿感・炭酸の有無など、好みや目的に合わせて選び、肌に合わない場合は使用を中止してください。

入浴時間を活用した軽いケアもおすすめです。

足指のグーパー、ゆるい肩回し、みぞおちを意識した深呼吸など、反動をつけない小さな動きを数回行うだけでも、気分転換になります。

湯から上がったら明るすぎる照明や強いスマホ光を避け、静かな音楽などで刺激を落とすと、落ち着いた夜時間をつくりやすくなります。

一部では温冷交代浴を気分転換として取り入れる人もいますが、体への負担が大きくなり得るため、体調や浴室の安全面を十分に考慮し、自己判断で無理に行わないでください。

基本は「快適に続けられるぬるめの入浴」。

入浴後は十分に水分をとり、アルコールは就寝直前に多量摂取しないようにしましょう。

3-3. ワンランク上の温活を目指すあなたへ

毎日の入浴は手軽に続けやすい温活習慣の一つです。

さらに快適さを高めるためには、浴室環境やアイテムの見直しも大事でしょう。

例えば、浴室用チェア、保温性のあるバスタブカバー、湯温を確認しやすい温度計、好みに合う入浴剤やボディケア用品など、自分の生活に合った道具を整えることで継続しやすくなります。

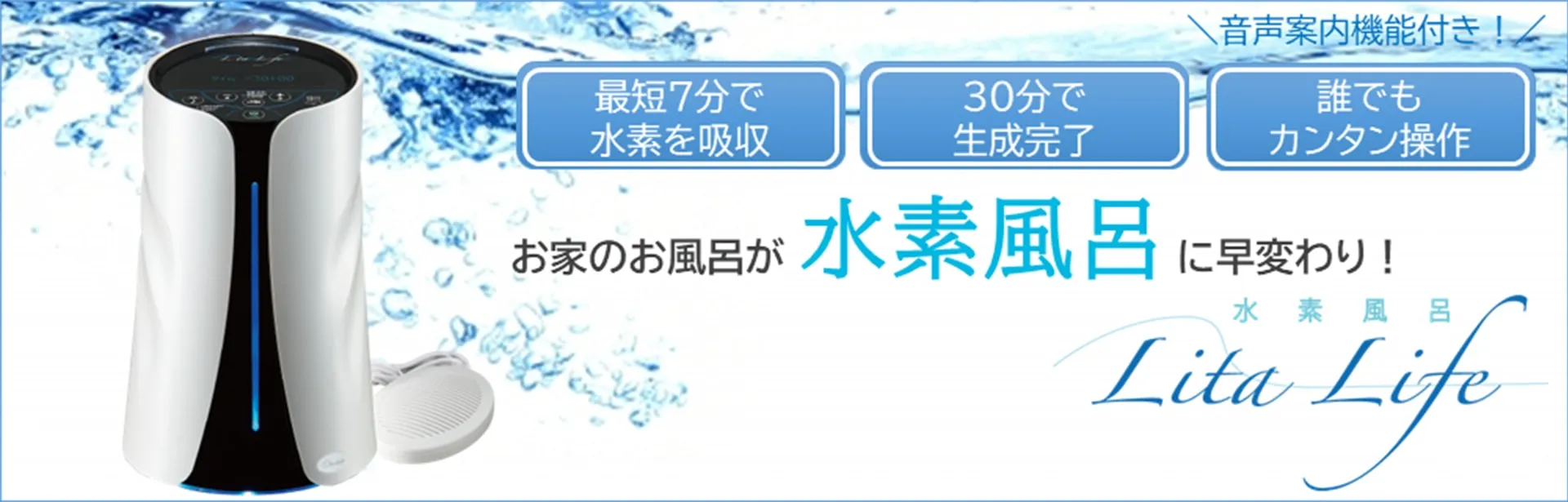

その中で注目されているのが、「リタライフ」という機器です。

これは家庭で使える据え置きタイプの水素発生器で、電極を湯船に入れてスイッチを押すだけで水素を生成できる設計が特徴です 。

音楽機能やBluetooth連携機能も搭載されており、入浴時にリラックス効果を高めるための工夫がされています。

また、リタライフ使用の入浴では約15分の入浴で、入浴後の温感に変化が見られたという報告があります。

導入を検討される場合は、公式情報を確認し、目的や設置条件、費用などを比較した上で、ご検討されることをおすすめします。

まとめ

「温活」とは単に体を温めるだけでなく食事や運動、日々の入浴といった生活習慣全体を見直し、私たちが本来持つ健やかな状態を目指す活動です。

冷えが関係するさまざまな悩みから解放され、エネルギッシュな毎日を送るための、まさに「自分を大切にする習慣」といえるでしょう。

たくさんの温活方法の中でも毎日の「入浴」は、心と体の両方にアプローチできる、続けやすい方法の一つです。

体を温め健やかな巡りをサポートし、一日の緊張をリセットするよう働きかけます。

そんなバスタイムを、ただ体を洗うだけの時間から、自分をいたわる極上の温活タイムへと進化させてみませんか。

「リタライフ」はそんな質の高い温活を、ご自宅で手軽に実現したいと考える方に寄り添う製品です。

あなたのバスタイムが、明日への元気をチャージするような特別な時間になるようサポートします。

まずは公式サイトでその魅力をチェックしてみてください。