夏の風呂は危険?熱中症対策と夏バテ解消に期待できる正しい入浴法

うだるような暑さが続く夏、「湯船につからずシャワーだけで済ませている」という方も多いのではないでしょうか。

しかし、その手軽な習慣が、かえって夏の代表的な不調である「夏バテ」を招いている可能性があることはご存知でしょうか。

これは、なんとなくやる気が出ないといった不調のことです。

記録的な猛暑が続く今年の夏、特に「夏バテ」を感じている方は多いかもしれません。

冷房の効いた室内と屋外との激しい温度差は、私たちが思う以上に自律神経に負担をかけ、体のだるさや食欲不振を引き起こす一因とされています。

そんな夏の不調をケアする方法として、実は「湯船につかること」が見直されています。

一方で、夏場の入浴は「熱中症」のリスクも伴い、一歩間違えれば体に危険が及ぶことも事実です。

浴室という高温多湿な環境は、熱中症を引き起こしやすい条件がそろっています。

この記事では、夏の入浴の危険性を正しく理解し、熱中症を避けつつ夏バテをケアする不調対策な入浴法を詳しく解説します。

1. 夏の入浴に潜む危険性|なぜ風呂で熱中症になるのか?

夏の入浴は、一日の疲れを癒す至福の時間であると同時に、見過ごされがちな危険が潜んでいます。

特に注意すべきは「熱中症」です。

毎年多くの人が住居内で熱中症により救急搬送されており、その発生場所として浴室も決して少なくありません。

特に高齢者は体温調節機能が低下しているため、より一層の注意が求められます。

なぜ、体を清潔にするための場所が、危険な空間になり得るのでしょうか。

そのメカニズムを4つの側面から詳しく見ていきましょう。

1-1. 高温多湿な浴室環境と体温調節機能の限界

私たちの体は、体温が上がると汗をかき、その汗が蒸発する際の気化熱によって体の熱を外に逃がし、体温を一定に保つという優れた機能を持っています。

しかし、浴室という環境はこの体温調整がうまく働きにくく感じられることがあります。

特に、湯気で飽和状態になった高い湿度が、汗の蒸発を妨げる大きな原因となります。

体温を下げにくい状態になることがあります。

汗が「蒸発できない」という落とし穴

浴室は、湯気によって温度も湿度も非常に高い状態にあります。

特に湿度が問題で、空気中にすでに多くの水分が含まれているため、かいた汗が蒸発しにくくなります。

普段であれば、汗が蒸発することで効率よく体温を下げられますが、高湿度の環境下ではそのプロセスがうまく働きません。

結果として、体は体温を下げようと汗をかき続けるものの、熱は体内にこもったまま体温が上昇してしまいます。

これは、自らの体温によって熱中症が進行するという、非常に危険な状態です。

1-2. 大量の発汗による脱水症状というリスク

入浴中は、思っている以上に大量の汗をかいています。

41℃のお湯に15分間つかった場合、約800mlもの水分が失われるといわれており、これは軽いジョギングを1時間行った際の発汗量に匹敵します。

この水分が補給されないと、体は深刻な脱水状態へと傾いていきます。

気づかぬうちに進行する「かくれ脱水」

問題なのは、お湯の中にいるため、汗をかいている自覚を持ちにくいことです。

シャワーを浴びているだけでも汗はかいていますが、湯船につかっていると、その発汗量はさらに増加します。

汗からは水分だけでなく、ナトリウムやカリウムといった体内の電解質(ミネラル)も一緒に排出されます。

水分と電解質が大量に失われると、体は脱水状態に陥ります。

脱水になると、体が重く感じられることがあります。

これにより、脳や筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、めまい、頭痛、吐き気といった熱中症の初期症状が現れるのです。

多くの人は入浴前の段階で、たとえ喉の渇きを感じていなくても、日中の活動ですでに水分が不足しがちです。

その状態で入浴すると、一気に脱水が進み、熱中症のリスクが急上昇します。

1-3. 夏の「ヒートショック」という見落としがちな危険性

「ヒートショック」と聞くと、冬場に暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動した際に起こる血圧の急変動をイメージする方が多いでしょう。

しかし、実は夏場にも同様のリスクが潜んでいます。

「涼しい部屋」と「熱い浴室」の危険なギャップ

夏は、冷房が効いた25℃前後の涼しいリビングから、35℃を超えることもある蒸し暑い脱衣所や浴室へ移動するケースが考えられます。

この温度差は10℃以上になることも珍しくありません。

涼しい部屋から高温多湿の浴室へ移動すると、からだが急激な環境変化にさらされることがあります。

その結果、立ちくらみやふらつきを感じる場合があり、転倒などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、熱いお湯につかると、心臓やからだへの負担が大きくなることもあるため、入浴時は温度や入浴方法に注意が必要です。

心臓は、この急激な変化に対応しようと過剰に働き、心臓や体への負担が大きくなることがあります。

1-4. 熱中症が疑われる時の入浴が原則NGである理由

もし、屋外での活動後や、室内で過ごしていて「なんだか体がだるい」「頭が痛い」「少し吐き気がする」といった熱中症の初期症状を感じた場合、汗を流そうと安易にお風呂に入るのは非常に危険な行為です。

体を温める行為が、症状を悪化させる

熱中症は、体温調節機能が破綻し、体内に熱がこもってしまっている状態です。

この状態で湯船につかってさらに体を温めることは、火に油を注ぐようなものです。

体温がさらに上昇し、症状が急速に悪化する可能性があります。

熱中症が疑われる場合に最優先すべきことは、入浴ではなく、応急処置です。

速やかに涼しい場所へ避難し、衣服を緩めて首の付け根や脇の下などを冷やします。

意識がはっきりしていれば、経口補水液などで水分と塩分を補給し、改善しない場合はためらわず救急車を呼びましょう。

2. 夏こそ湯船へ!夏バテ対策に期待される入浴の役割

前章では夏の入浴の危険性について解説しましたが、正しい知識を持って実践すれば、入浴は「夏バテ」のケアとして非常に有効な手段となります。

むしろ、シャワーだけで済ませてしまうことこそが、夏の不調を長引かせる原因になり得るのです。

ここでは、夏にこそ湯船につかるべき4つの理由を詳しく解説します。

2-1. 自律神経の乱れを整える温熱作用への期待

夏バテの最大の原因の一つが「自律神経の乱れ」です。

私たちは、猛暑の屋外と、冷房で冷えた室内とを行き来する生活を送っています。

この激しい温度差に体温を対応させるため、自律神経は常にフル稼働の状態です。

自律神経には、体を活動モードにする「交感神経」と、リラックスモードにする「副交感神経」があります。

過酷な温度差はこのバランスを崩し、全身の倦怠感、食欲不振、不眠といった夏バテの症状を現すのです。

ぬるま湯が「副交感神経」のスイッチを入れる

この乱れた自律神経の働きが整いやすい状態を目指すのに、ぬるめのお湯での入浴が役立つと期待されています。

38~40℃程度のぬるめのお湯につかると、リラックスをつかさどる「副交感神経」が優位になります。

心拍数は穏やかになり、筋肉の緊張がほぐれ、心身ともに深いリラックス状態へと導かれます。

この自律神経のスイッチをスムーズに切り替えることが、夏バテ対策の鍵です。

2-2. 冷房が招く「夏の冷え」と血行不良へのアプローチ

「夏に体の冷え?」と意外に思われるかもしれませんが、現代の夏は「冷え」と隣り合わせです。

冷房の効いたオフィスや店舗などで長時間過ごすことで、体、特に手足の末端や内臓が知らず知らずのうちに冷えています。

「見えない冷え」が不調の根源に

体が冷えると、めぐりがスムーズでなく感じられることがあります。

そうしたときは、肩まわりのこわばりや、からだの重さ、すっきりしない感覚などを覚える方もいます。

シャワーだけでは体の表面しか温まりません。

こうした「夏の隠れ冷え」を解消するには、湯船につかって体の芯(深部)からじっくりと温めることが重要です。

入浴によって、からだがあたたまり、めぐりが心地よく感じられることがあります。

そのぬくもりが、筋肉のこわばりや重さをやわらげ、からだ全体がすっきりとした感覚につながることもあります。

2-3. 睡眠の質を高める深部体温のコントロール

「夜になっても暑くてなかなか寝つけない」「何度も目が覚めてしまう」といった夏の睡眠の悩みは、多くの人が経験するところです。

実は、快適な睡眠には「体温」、特に体の中心部の温度である「深部体温」の変化が深く関わっています。

入浴で作る「眠りの準備」

人は、深部体温が下がる過程で自然な眠気を感じるようにできています。

日中は活動のために高く保たれている深部体温が、夜にかけて徐々に下がり、その落差が大きいほど、スムーズで深い眠りに入りやすいのです。

ここで役立つのが、就寝前の入浴です。

就寝の90分~2時間ほど前に湯船につかり、一時的に深部体温を上昇させます。

そして、入浴後に体温が放熱され、元の温度よりもさらに低いところまで下がっていきます。

この体温低下が、脳に「眠る時間だ」という強力なサインを送り、自然で質の高い睡眠へと誘ってくれるのです。

2-4. シャワーだけでは得られないリラックスと疲労回復のサポート

湯船につかることには、温熱作用以外にも、心身の回復を助ける物理的な作用があります。

- 浮力作用:水中では浮力が働き、体を重力から解放します。

- 常に体を支えている筋肉や関節が負担から解放され、深いリラクゼーションを得られます。

- 一日中立ち仕事だったり、デスクワークで凝り固まったりした体を浮かせる感覚は、心地よいリラックス感につながります。

- 静水圧作用:湯船につかると、体には水圧がかかります。

- この圧力は、下半身のめぐりを支えるふくらはぎの働きを、ポンプのようなイメージでサポートします。

- 全身が均等にマッサージされるようなこの作用は、脚がすっきりと感じられることがあります。

これらはシャワーでは得られない入浴ならではの恩恵です。

一日の終わりに湯船で体の力を抜き、水圧に身を任せる時間は、肉体的・精神的な疲労をリセットするためにも重要な役割を果たします。

3. 【実践】熱中症を防ぎ夏バテをケアする正しい入浴法

入浴の効果を最大限に引き出し、同時に熱中症のリスクを限りなくゼロに近づけるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

ここでは、「入浴前」「入浴中」「入浴後」のステップに分け、具体的な方法を解説します。

3-1. 入浴前:「コップ一杯の水」が命を守る習慣

夏の入浴でもっとも重要な対策が、入浴前の水分補給です。

入浴中は自覚がなくても大量の汗をかき、体内の水分が失われます。

水分が不足した状態で入浴するのは非常に危険です。

いつ、何を、どれくらい飲むべきか?

- タイミング:入浴の15~30分前が理想的です。

- 量:コップ1杯(約200~250ml)を目安にしましょう。

- 飲み物の種類:おすすめは「常温の水」または「麦茶」です。

- 麦茶はノンカフェインでミネラルも含まれているため、汗で失われがちな成分を補給するのに適しています。

- 冷たい飲み物は胃腸に負担をかける可能性があるため常温が推奨されます。

3-2. お湯の温度:38~40℃の「ぬるめ」が最適解

夏場は38~40℃の「ぬるま湯」がベストです。

42℃以上の熱いお湯は、からだに大きな負担をかけることがあります。

入浴時は温度設定に注意しましょう。

また、のぼせや熱中症のリスクを高めるだけでなく、肌の乾燥も招きます。

夏バテ対策と安全性を両立するぬるま湯は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスモードに切り替えるのに最適です。

3-3. 入浴時間:10~15分で無理なく体を温める

入浴も長すぎは禁物です。

特に夏場は、長時間お湯につかることでのぼせや脱水のリスクが高まります。

心地よいからといって長時間つかっていると、体温が上がりすぎてしまい、かえって体に負担をかけます。

目安は全身浴で10~15分程度。

「額がじんわりと汗ばむ」くらいが、体が十分に温まったサインです。

その日の体調に合わせて無理なく時間を調整しましょう。

3-4. 入浴後:クールダウンと失われた水分の補給

お風呂から上がった後も、熱中症対策は続きます。

このタイミングでのケアが、快適な夜の休息につながります。

ステップ1:失われた水分を補給する

まず、入浴前と同じように、コップ1杯(約200~250ml)の水や麦茶を飲みましょう。

入浴で失われた水分を速やかに補給することが重要です。

ステップ2:穏やかに体をクールダウンさせる

汗をかいたからといって、冷房の冷風に直接当たったり、冷たいシャワーを浴びたりするのはNGです。

急激な冷却は自律神経の乱れを招きます。

おすすめは、うちわや扇風機の優しい風でゆっくりと体の熱を取る方法です。

穏やかなクールダウンが、質の高い睡眠へとつながっていきます。

3-5. 浴室の環境整備:入浴前の換気と温度管理

最後のポイントは、入浴する「空間」の準備です。

特に気密性の高い住宅では、日中の熱が浴室内にこもっていることがあります。

入浴前の「ひと手間」で安全性を高める

- 換気:入浴する15~30分ほど前から、換気扇を回したり、窓やドアを開けたりして浴室内の熱気と湿気を外に逃がしておきましょう。

- 脱衣所との温度差をなくす:脱衣所も涼しくしておきましょう。

- 冷房の効いた部屋と脱衣所・浴室との温度差を少なくすることが、夏のヒートショックのリスクを減らす上で非常に重要です。

- かけ湯:湯船に入る前には、心臓から遠い足先や手先から順に、ぬるめのお湯で「かけ湯」をし、体を温度変化に慣らす準備運動をしましょう。

まとめ

夏の入浴は、熱中症という危険性をはらむ一方で、正しく行えば夏の不調対策のひとつとして取り入れられます。

重要なのは、「入浴前の水分補給」「38~40℃のぬるめのお湯に10~15分」「入浴後の水分補給とクールダウン」といった基本のポイントを守ることです。

シャワーだけで済ませがちな季節だからこそ、意識的に湯船につかる時間をつくり、乱れがちな自律神経のバランスを意識し、心と体の疲れをリフレッシュさせてあげましょう。

日々の入浴は、単に体を清潔にするだけでなく、ご自身の心身のコンディションと向き合う大切なセルフケアの時間です。

この機会に、より根本的な「お湯の質」そのものに目を向けてみてはいかがでしょうか。

近年、さまざまな分野でその働きが研究されている「水素」。

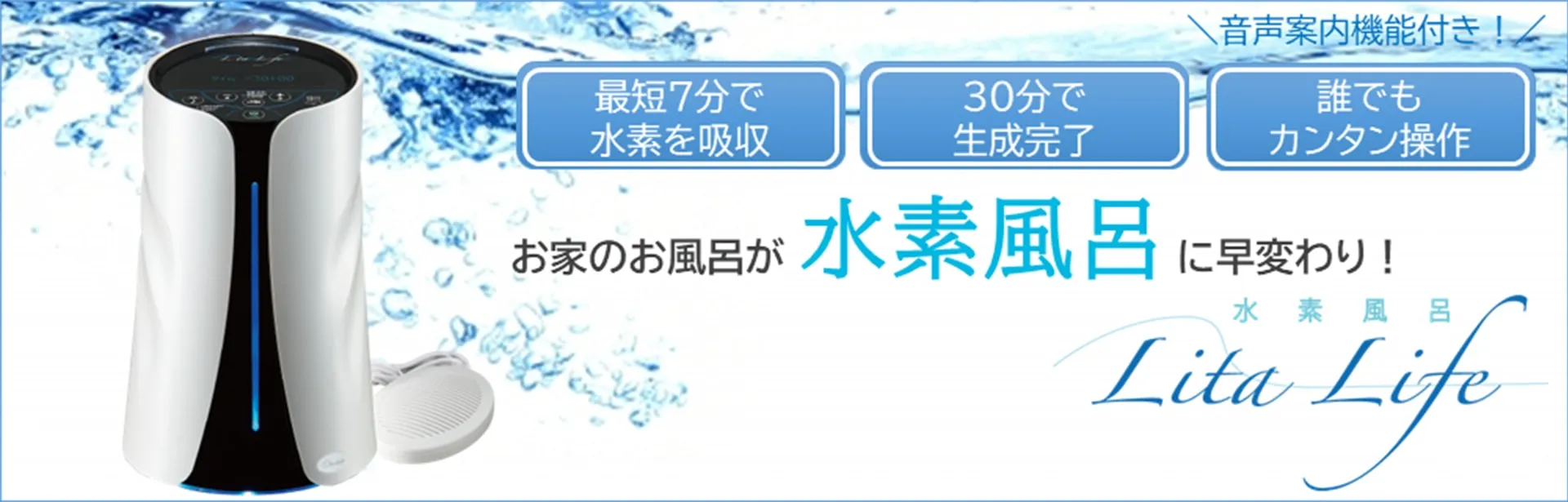

その水素を全身で感じることができるのが、私たちリタハートインターナショナル株式会社がご提供する水素風呂「リタライフ」です。

ご家庭の浴槽に電極を入れるだけで、きめ細やかな水素の泡が体をやさしく包み込み、毎日のバスタイムを、まるで特別なリラックス空間へと変えていきます。

一日の終わりに、上質なお湯で気持ちをゆるめる時間。

そんな新しい習慣で、厳しい夏を心地よい日々を過ごすための活力につなげてみませんか。